baleine boreale

Ce text me sert à rassembler un peu les données que j'ai sur le sujet. Je vais probablement l'agrandir au fur et à mesure.

sources principales

Mise à jour Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC : https://wildlife-species.canada.ca/species-risk-registry/virtual_sara/files/cosewic/sr_bowhead_whale_f.pdf

Le docu arte qui m'a brain pendant tant d'années réalisé par Adam Schmedes : https://youtu.be/JtL_M-X_CQg?si=-QGPcT50iWPHmR9w

Bravo wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Baleine_bor%C3%A9ale

Site de nerd super moche sur la cartographie : https://www.cartograf.fr/carte_arctique.php

Le site de WWF (je les deteste eux et leur presidente mais bref) : https://wwf.ca/fr/species/baleine-boreale/

le bouquin de Michel Pastoureau : https://www.seuil.com/ouvrage/la-baleine-michel-pastoureau/9782021516883

Intro

Les premiers navigateurs n’avaient ni cartes ni certitudes. Ils n’avaient que leurs yeux et parfois, sous la surface de l’eau, l’ombre d’un dos gigantesque. C’est ainsi qu’est née la légende du monstre des mers : la baleine. Une créature que les hommes ont imaginé capable de renverser les plus puissants navires. On lui prêtait mille pouvoirs : on la croyait cracheuse de feu, dévoreuse de voiliers, incarnation vivante de la colère de la nature.

Dès le VIIIᵉ siècle avant J.-C., la Bible raconte l’histoire de Jonas, avalé par un « grand poisson », souvent assimilé à une baleine, envoyé par Dieu pour le punir. Plus tard, dans les bestiaires médiévaux des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles, on raconte l’histoire de marins égarés, affamés, dérivant depuis des jours, qui finissent par apercevoir une île providentielle. Mais cette terre salvatrice n’en est pas une : elle se révèle être une baleine gigantesque, l’Aspidochelone, monstre rusé se faisant passer pour une île afin d’attirer les hommes et les engloutir.

Au XVIᵉ siècle, à l’époque des grandes découvertes et des premières explorations maritimes, la fascination et la peur persistent. En 1555, Olaus Magnus publie son monumental ouvrage Historia de gentibus septentrionalibus, vaste chronique des peuples du Nord. Ce texte, longtemps référence en Europe sur la Scandinavie, décrit d’effroyables monstres marins inspirés des baleines, qui terrorisaient les navigateurs affrontant les mers glacées.

Comment évoquer la baleine en tant que monstre sans citer Moby Dick (1851) de Herman Melville ? Cette baleine blanche, mythique et quasi divine, incarne à la fois le mal, le destin et la folie d’Achab. Au XIXᵉ siècle encore, Victor Hugo, dans Les Travailleurs de la mer (1866), bien qu’il mette principalement en scène une pieuvre, décrit aussi la baleine comme une force titanesque et indomptable. Et dans Vingt mille lieues sous les mers (1870) de Jules Verne, le célèbre sous-marin Nautilus est d’abord pris pour un monstre marin, une baleine géante surgie des abîmes, symbole de la peur ancestrale des profondeurs.

Au XXᵉ siècle, le cinéma perpétue cette image. Dans Pinocchio (1940) de Disney, la terrible baleine Monstro engloutit Gepetto et son fils de bois, perpétuant le mythe du géant des mers dévorant l’homme.

Les exemples ne manquent pas. Mais comment blâmer nos ancêtres d’avoir craint un tel colosse ? Imaginez-vous, explorant pour la première fois des eaux inconnues, et voyant passer sous votre navire une ombre de trente mètres, pesant plus de cent trente tonnes, sans savoir de quoi il s’agit… Qui n’aurait pas tremblé ? Cette créature n’est autre que la baleine bleue, le plus grand animal jamais connu sur Terre. Impressionnante, majestueuse, elle est sans doute la plus emblématique des baleines.

Mais il en existe bien d’autres. Une qui a très peu été étudier pendant des siècles, de par son habitat glacé peu accessible par les humains, c’est la baleine boréale, la baleine la plus colossale après la fameuse baleine bleue.

Description de la bête

La baleine boréale (Balaena mysticetus), ou baleine du Groenland, est l’un des plus impressionnants habitants de l’Arctique. Unique représentante du genre Balaena, elle figure parmi les rares cétacés à passer toute leur vie dans les eaux gelées du Nord. Colosse tranquille, elle peut dépasser les deux siècles d’existence, un record de longévité dans tout le règne des mammifères.

Elle impressionne aussi de par son poids et sa taille, elle peut atteindre 20 mètres de long et peser jusqu’à 100 tonnes. Parfaitement adaptée au froid extrême, la baleine boréale arbore un corps massif, arrondi comme un tonneau, enveloppé d’une épaisse couche de graisse pouvant atteindre cinquante centimètres. Ce manteau isolant la protège des températures glaciales et lui assure une flottabilité remarquable. Sa tête monumentale, qui représente près du tiers de son corps, est une véritable arme : elle lui permet de briser jusqu’à vingt centimètres de glace lorsqu’elle en a besoin pour reprendre son souffle à la surface. Elle est capable de rester une heure sous l’eau sans respirer. Contrairement à la plupart des autres grandes baleines, la boréale ne possède ni nageoire dorsale ni bosse sur le dos, un avantage pour se glisser sans encombre sous la banquise. Ses nageoires pectorales, courtes et arrondies, rappellent des pagaies, tandis que sa large queue, puissante, peut s’étendre sur six mètres d’envergure.

Son pelage est sombre, presque noir, parfois marqué de taches blanches au menton, à la base de la queue ou le long des bords caudaux. Ces motifs uniques permettent d’identifier chaque individu. À la naissance, le baleineau, déjà long de plus de quatre mètres, arbore une teinte brun foncé. Il grandit lentement, protégé par sa mère, et n’atteint la maturité qu’autour de vingt-cinq ans.

Habitat et répartition :

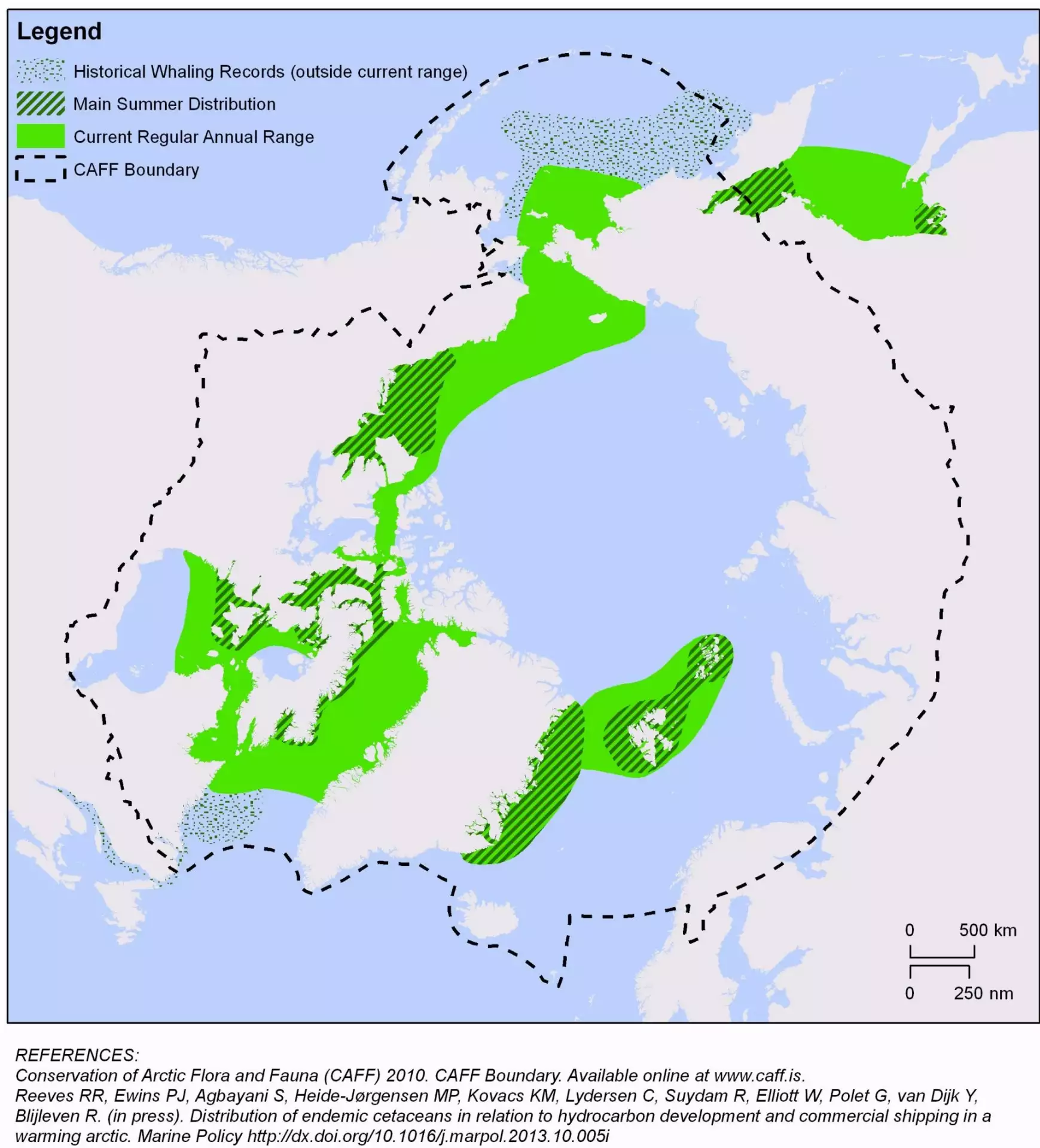

La baleine boréale vit exclusivement dans les mers arctiques et subarctiques. Contrairement à la plupart des autres grandes baleines, elle ne migre pas vers les eaux tempérées : elle passe toute l’année dans les régions polaires, suivant le rythme des glaces qui s’ouvrent et se referment au fil des mois.

On la trouve dans quatre grandes populations distinctes, réparties entre l’Atlantique Nord et le Pacifique Nord :

• La population de la baie d’Hudson et du bassin de Foxe

• La population du détroit de Davis et de la baie de Baffin

• La population des mers de Béring, des Tchouktches et de Beaufort

Chaque année, ces géantes effectuent de modestes migrations, suivant la fonte et la formation des glaces plutôt que la température de l’eau. Au printemps, lorsque la banquise se fissure, elles s’aventurent plus au nord pour profiter des zones riches en plancton, comme la baie de Disko au Groenland ou le détroit de Lancaster au Canada. L’été, elles trouvent refuge dans les eaux libres, calmes et nourricières, souvent proches des côtes. Puis, lorsque l’hiver referme l’océan sous une croûte de glace, elles redescendent vers des zones où la mer reste respirable.

Leur habitat est un monde de contrastes : silence et craquements, lumière et nuit totale, immobilité et courants puissants. Dans ce décor, la baleine boréale évolue lentement, parfaitement adaptée à un environnement que peu d’espèces peuvent supporter. Elle dépend de la glace, mais aussi de sa disparition partielle : trop de banquise, et elle ne peut pas respirer ; trop peu, et son écosystème s’effondre.

Alimentation et comportement :

Sa bouche immense abrite deux rangées de fanons, entre 230 et 360 de chaque côté. Ce sont les plus longs du règne animal, atteignant parfois quatre mètres. Grâce à eux, elle filtre d’énormes volumes d’eau pour capturer les myriades de petites proies qui composent son régime. Ce dernier repose presque entièrement sur le zooplancton, ce peuple invisible pour l’humain, qui dérive au gré des courants : copépodes, krill, petits crustacés et mollusques microscopiques. Ces organismes minuscules suffisent à nourrir l’un des plus grands animaux de la planète. Chaque année, une seule baleine boréale avale près de cent tonnes de plancton. Contrairement à d’autres baleines, elle ne plonge pas profondément : la majorité de sa nourriture se trouve dans les eaux de surface, là où la lumière stimule la vie microscopique, on dit qu’elle broute, comme les vaches.

On pourrait croire cet animal placide, mais la baleine boréale sait faire preuve de vitalité. Parfois, sans prévenir, elle bondit hors de l’eau, retombant dans un grand fracas d’écume, un comportement qu’on appelle le breaching, observé même dans les régions couvertes de glace. Ces sauts spectaculaires demeurent un mystère : jeu, communication ou simple élan de puissance ? Nul ne le sait vraiment.

Elle est également très vocale. Les mâles, en particulier, émettent de longs chants complexes, parfois pendant des mois entiers durant la saison de reproduction. Ces mélodies résonnent sous la glace et varient d’une population à l’autre, comme un dialecte propre à chaque groupe. Le monde de la baleine boréale est sonore : elle vit dans une symphonie d’échos et de vibrations, guidée par l’ouïe plus que par la vue.

Sociale, elle évolue souvent en petits groupes de deux à six individus, parfois davantage lors des rassemblements saisonniers dans les zones de nourrissage. Calme et curieuse, elle ne fuit pas toujours les navires, ce qui a longtemps fait d’elle une proie facile pour les baleiniers. Mais dans son univers naturel, loin des moteurs et des harpons, la baleine boréale incarne la sérénité des mers arctiques : un géant paisible, joueur par moments, chanteur à d’autres, toujours fidèle au rythme lent et régulier des glaces.

Au printemps et en été, les mâles séduisent les femelles par des bonds et des contacts délicats, la tête venant frôler le ventre de la femelle afin de l’inviter à l’accouplement. Environ 23 mois de gestation plus tard, lorsque les baleines ont leur bébés, elles s’en occupe pendant une bonne partie de leur longue vie avec beaucoup de tendresse.

L’histoire (très résumée) de la chasse à la baleine boréale

Pendant des siècles, la baleine boréale a régné sur les mers glacées de l’Arctique, ignorant tout du destin qui l’attendait. Quand les premiers baleiniers européens croisèrent son chemin au XVIᵉ siècle, ils virent en elle une promesse de richesse infinie : sa graisse épaisse servait à faire de l’huile. On l’utilisait pour la construction des éclairages des villes et pour la lubrification des rouages d’usine de la révolution industrielle. Ses fanons, souples et résistants, servaient à façonner corsets, parapluies et crinolines. La baleine boréale était l’un des animaux les plus convoités au monde et l’une des premières victimes de l’industrialisation.

La chasse débute autour de 1611, dans les eaux du Spitzberg. À cette époque, les baleines boréales sont si nombreuses que les chasseurs n’ont qu’à s’approcher pour en abattre plusieurs dans la même journée. L’animal, d’un tempérament confiant et lent, ne se défend pas. Lorsqu’elle est blessée, la baleine plonge droit vers le fond, se laissant mourir plutôt que de fuir. Cette docilité tragique scelle son sort.

En 1790, on recense déjà 142 baleines tuées dans la seule région du détroit de Davis, de la baie de Baffin et des eaux canadiennes. Les baleiniers naviguent en petits navires de bois, traquant les cétacés pendant des heures jusqu’à leur épuisement.

Au XIXᵉ siècle, la demande explose. L’huile issue de la graisse de baleine boréale devient essentielle : elle éclaire les rues de Londres, alimente les machines de l’industrie textile, entre dans la fabrication du savon, du cuir, du goudron et même de la peinture. À Londres seulement, 15 000 lampes brûlent chaque soir grâce à l’huile de ces géantes des glaces.

L’industrie baleinière emploie des milliers d’hommes et nourrit des ports entiers. Devant de tels profits, les États subventionnent la chasse.

Mais quand le gaz et les huiles végétales commencent à remplacer l’huile de baleine, les gouvernements retirent leurs aides. Les armateurs, craignant la faillite, intensifient les campagnes de chasse pour compenser la baisse des revenus. C’est ainsi qu’en 1823, la situation devient catastrophique : dans le détroit de Lancaster, le capitaine du baleinier Cambria note dans son journal que les côtes sont jonchées de cadavres, et que « l’odeur de putréfaction empeste à des kilomètres à la ronde ». Cette année-là, plus de 1 400 baleines boréales sont massacrées.

Malgré les pertes humaines lors de ses expéditions et les hivers polaires meurtriers comme ceux des années 1830 où les températures descendent à –40°C, emprisonnant des flottes entières dans la glace, la chasse continue. Les baleiniers préfèrent risquer leur vie plutôt que d’abandonner cette manne. Sur les 20 000 baleines qui vivaient autrefois dans la région, 15 000 ont déjà été exterminées à la moitié du siècle.

L’apparition du bateau à vapeur et du canon-harpon dans les années 1870 amplifie encore le problème. Désormais, le harpon explose à l’intérieur de l’animal. Les navires armés de coques métalliques brisent la glace et pénètrent toujours plus loin dans les mers du Nord. Les baleines n’ont plus aucun refuge.

À la fin du XIXᵉ siècle, l’huile de baleine connaît un regain d’intérêt : elle entre dans la fabrication du savon, de la margarine et de produits pharmaceutiques. Le progrès, encore une fois, relance le carnage. Très vite 99 % de la population mondiale des baleine boréales a disparu. C’est pour cela qu’en 1911, la chasse commerciale à la baleine boréale devient si peu rentable qu’elle est finalement abandonnée, non par compassion, mais parce qu’il ne reste plus assez de baleines pour justifier le coût des expéditions.

Lorsque éclate la Première Guerre mondiale, la chasse reprend brièvement. L’huile de baleine sert à fabriquer des explosifs et des onguents pour les soldats. Mais cette fois, les chasseurs se tournent vers d’autres espèces, la baleine boréale étant devenue trop rare.

En 1935, la Société des Nations interdit officiellement la chasse à la baleine boréale : c’est la première espèce au monde à bénéficier d’une protection internationale. Mais cette mesure reste incomplète, car certains pays baleiniers — la Norvège ou le Royaume-Uni — refusent d’y adhérer.

En 1937, le baleinier New Sevilla, parti de Londres, s’aventure dans le détroit de Davis. Accompagné d’une flottille d’embarcations, il abat encore 552 baleines en trois mois. Les baleine sont directement dépecées à bord du navire-usine. Trois ans plus tard, en 1940, un sous-marin allemand torpille le New Sevilla.

Après la Seconde Guerre mondiale, la chasse commerciale s’oriente vers d’autres cétacés. Mais l’héritage de cette période est lourd : la population boréale ne se rétablit pas. Dans les années 1990, malgré un demi-siècle de protection, on ne compte qu’une centaine de spécimens dans certaines zones de l’Arctique.

Puis, au tournant des années 2000, un signe d’espoir apparaît. Au printemps, les chercheurs observent un phénomène inattendu dans la baie de Disko, au Groenland : plus d’un millier de baleines boréales s’y rassemblent. Les glaces ayant fondu, les populations de l’Alaska ont pu rejoindre celles de l’est du Canada par le passage du Nord-Ouest, rouvert par le réchauffement climatique. Ces baleines de l’ouest, épargnées par les massacres des siècles passés grâce à l’épaisse couche de glace qui empêchait le passage des navire, deviennent la clé du renouveau de l’espèce.

Les menaces aujourd'hui

Après des siècles de chasse, la baleine boréale aurait pu enfin connaître la paix. L’océan arctique, figé sous la glace, semblait la protéger du tumulte des hommes. Mais le monde a changé, et cette fois, ce ne sont plus les harpons qui menacent sa survie, mais les bruits, les machines et le réchauffement du monde.

Le plus grand bouleversement vient du ciel. Les hivers sont plus courts, les étés plus longs, et la banquise, jadis son refuge, se retire chaque année un peu plus loin vers le nord. Cette glace lui servant d’abris au quotidien définissait tout son mode de vie. Sous ses plaques épaisses se formaient les bancs de zooplancton dont la baleine se nourrit. Aujourd’hui, ces zones se raréfient, forçant les baleines à parcourir de plus grandes distances pour se nourrir.

L’Arctique devient un territoire mouvant. Là où régnait le silence, s’ouvrent désormais de nouvelles routes maritimes, dégagées par la fonte des glaces. Les navires de commerce, les paquebots de croisière et les explorations industrielles s’y aventurent, brisant la tranquillité millénaire des eaux boréales.

Pour la baleine boréale, le monde est avant tout un univers de sons. Ses communications, ses déplacements, sa reproduction dépendent du chant et de l’écho. Mais les océans résonnent désormais d’un bruit constant : moteurs, sonars, forages sous-marins. Le vacarme se propage sur des milliers de kilomètres — les explosions de prospection pétrolière peuvent être entendues à plus de 3 000 kilomètres.

Ce tumulte assourdit les baleines. Certaines en perdent le sens de l’orientation, d’autres fuient leurs zones d’alimentation, déroutées par les ondes. Leurs oreilles internes, sensibles au moindre déséquilibre, subissent parfois des lésions irréversibles. Certaines finissent par s’échouer, incapables de retrouver le chemin du large.

Et parce qu’elles se déplacent lentement, les baleines boréales sont particulièrement vulnérables aux collisions avec les navires. Une rencontre avec une coque d’acier suffit souvent à tuer l’animal sur le coup.

Malgré plus d’un demi-siècle de protection, la baleine boréale peine encore à se rétablir. Son rythme biologique est lent : les femelles ne donnent naissance qu’à très peu de petits au cours de leur vie, et la maturité sexuelle n’est atteinte qu’à vingt-cinq ans. Ces caractéristiques, qui font sa grandeur et sa longévité, la rendent aussi extrêmement fragile face aux bouleversements rapides du monde moderne.

Pourtant, certains signes sont porteurs d’espoir. Dans la baie de Disko ou le détroit de Béring, on observe depuis le début du XXIᵉ siècle un lent retour des populations. Les migrations reprennent, les chants résonnent à nouveau sous la glace. Mais le danger reste omniprésent, car la paix des baleines dépend désormais d’un équilibre précaire entre les besoins des hommes et la survie du grand Nord.